Table of Contents

Capacitor and it’s principle

Capacitor and its principle, capacitor(जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है) ये energy storing device होती है, जिन्हे televisions, radios और दूसरे प्रकार के विद्युतीय यंत्र में किया जाता है।

Electric Capacitance(विद्युत धारिता)

यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव V में वृद्धि होती है, इसका मतलब यह हुआ कि आवेश विभव के समानुपाती है, तो

Q ∝ V

Q = C•V

जहां C चालक का नियतांक हैं जो चालक के आकार, क्षेत्रफल तथा अन्य वस्तुओं के प्रभाव पर निर्भर करता है, इसी नियतांक को चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहा जाता है। अतः चालक की धारिता C = Q/V होगा। इसका S.I मात्रक CV⁻¹ होता है जिसे 1 फैराड(f) भी कहते है।

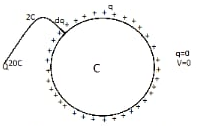

Electrical capacitance of spherical conductor (गोलीय चालक की विद्युत धारिता):-

मान लिया की A एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R हैं। उसे +Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। आवेश गोले के तल पर समान रूप से वितरित हो जायेगा, अर्थात चालक का तल समविभवी तल होगा। अतः चालक के तल पर स्थित किसी बिंदु पर विभव V = K•Q/r………………. समीकरण(1)

गोलीय चालक की धारिता

C = Q/V

समीकरण(1) से V का मान रख देने पर हमें गोलीय चालक की विद्युत धारिता प्राप्त हो जायेगी।

C = 4π€•R

Note:- किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। [C ∝ R]

Potential energy of a charged conductor(आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा):-

किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है जो उसके प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। यह कुल कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है।

माना कि गोलीय चालक की धारिता C है आवेशन के क्रम में किसी क्षण आवेश Q है और उस पर विभव V है। V = Q/C

चालक पर अतिरिक्त dq आवेश देने पर किया गया अल्प कार्य dw = Q/C • dq यह आवेश का परिमाण तब तक जाता है जब तक पूरा आवेश का परिमाण संचित ना हो जाए।

अतः आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा:-

U = Q²/2C

U = 1/2 • CV²

U = 1/2 • VQ

Capacitor and its principle(संधारित्र और उसका सिद्धांत):-

वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है संधारित्र कहलाता है।

मान लिया कि A धातु की एक विद्युत रोधी प्लेट है जिसे धन आवेश से आवेशित किया जाता है यदि इस प्लेट के समांतर और इसके निकट कोई दूसरी प्लेट अर्थात एक अन्य चालक B लाई जाए तो प्लेट B के A की ओर वाले तल पर ऋण आवेश दूसरे तल पर मुक्त धन आवेश होता है। यदि पट्टिका B को भी भूधृत किया जाता है

तो इस पर का मुक्त धन आवेश पृथ्वी में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के द्वारा निष्फल हो जाता है और पट्टिका B का ऋण आवेश A के विभव को और कम कर देगा। अतः सूत्र C = Q/V के अनुसार A की धारिता और बढ़ जायेगी।

Note:- 1. प्लेट जितनी बड़ी होगी धारिता उतना ही अधिक होगा।

C ∝ A

- दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घट जाए तो धारिता बढ़ जाएगी।

C ∝ 1/d

Collector plate(संग्राहक प्लेट):- संधारित्र की जिस प्लेट पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं।

Condensing plate(संघनक प्लेट):- संधारित्र की जिस प्लेट को भूधृत किया जाता है, उसे संघनक प्लेट कहते है।

Types of Capacitor(संधारित्र के प्रकार):-

सामान्यतः संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं: –

- Parallel plate capacitor(समांतर प्लेट संधारित्र):- इस संधारित्र में दोनों प्लेट समतल और एक दूसरे पर समांतर होती है। अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की तो इसका मान C = A€/d होता है।

- Spherical capacitor(गोलीय संधारित्र):- इसमें दो संकेंद्रीय गोलीय चालक होते हैं जिनमें एक संग्राहक गोला और दूसरा संगणक गोला होता है। अगर हम बात करें गोलीय संधारित्र की धारिता की तो उसका मान C = 4π€•(ab/b-a) होता है।

- Cylindrical capacitor(बेलनाकार संधारित्र):-इसमें दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते है जिनमे एक संग्राहक बेलन और दूसरा संघनक बेलन होता है। अगर हम बात करें बेलनाकार संधारित्र की धारिता की तो उसका मान C = 2π€•l /log(b/a) होता है।

Combination of capacitors(संधारित्रों का संयोजन):-

परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है।

संधारित्रों का संयोजन मुख्यत: 2 प्रकार का होता है:-

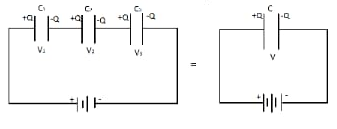

1. Series combination(श्रेणीक्रम संयोजन):-

- यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए की प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट, तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तथा आगे भी ऐसा ही क्रम रहें, तो उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते है। श्रेणीक्रम संयोजन में सभी संधारित्र पर आवेश समान होगा।

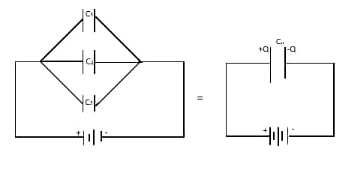

2. Parallel combination(पार्श्वक्रम संयोजन):-

- ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक साथ एक बिंदु पर जुड़ी हो तथा दूसरी प्लेट एक साथ एक अन्य बिंदु पर जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते है। पार्श्वक्रम संयोजन में विभव का मान नियत रहता है और आवेश भिन्न भिन्न होता है।